水陆法会浮雕壁画又称“水陆帧子”、“水陆神像”,是举行水陆法会必不可少的圣物,代表被超度者的在场,在整个水陆法会流程中具有举足轻重的地位。水陆法会浮雕壁画的内容包括海、陆、空三界一切神祗,融合了儒、道、释三家信仰,并经历唐、五代、宋、元、明、清逐渐形成相对完善的神祗体系。

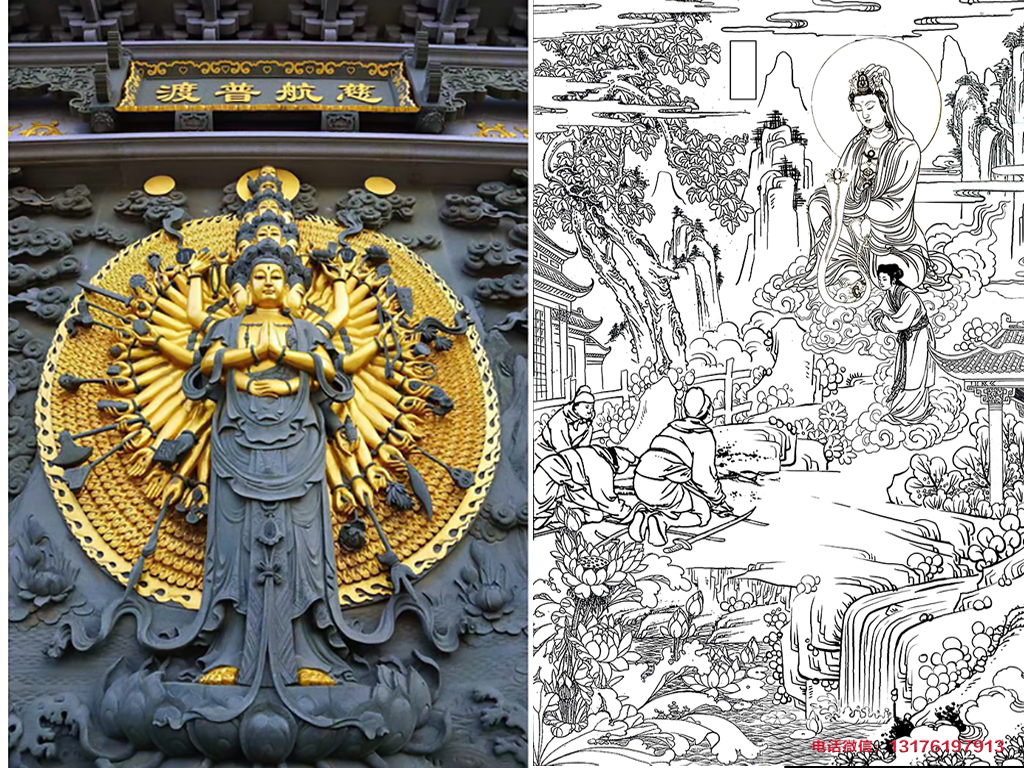

水陆法会分为水陆卷轴画、水陆壁画、水陆雕塑、水陆版画和水陆纸版画五种。就现存水陆画统计来看,水陆卷轴画和水陆壁画最为常见。水陆水陆法会浮雕壁画又称“水陆浮雕壁画”,它有便于观赏、保存的特点,可分为线雕、浮雕、影雕三种类型,均为壁画种类,其产生时间早于水陆绘画。

对于水陆画的起源,但学界普遍认为不早于唐代。现存有关水陆画最早的记载出现在《益州名画录》,晚唐画家张南本曾在成都宝历寺绘制120幅水陆画,包括了天神地祗、三皇五帝、诸天星府等。

北宋时,由于几任皇帝支持建观设醮,极大促进了水陆画和水陆法会浮雕壁画的丰富与发展。据记载,苏轼为亡妻修设水陆道场,悬挂水陆画并雕刻水陆法会浮雕壁画。“唯我蜀人颇存古法,观其像设,犹有典型,虔召请于三时,分上下者八位。”‘元明清时,随着水陆法会的普及,水陆画和水陆法会浮雕壁画形制也基本稳定,现存可见的水陆画基本都是这一时期的遗存,主要分布在山西、河北、河西等地区。比如:山西右玉宝宁寺明代水陆法会浮雕壁画、甘肃武威馆藏水陆画、青海民乐馆藏水陆法会浮雕壁画等。

水陆壁画属于水陆画的一种,是在唐代佛教中国化过程中伴随佛寺的兴建,水陆法会仪式的完善,而形成的一种带有水陆性质的浮雕壁画。当以佛塔为中心的佛寺转变为中国式院落时,佛殿便成为了最重要的传教场所,其中的佛像和水陆壁画成为传播教义、教理的重要辅助手段。’作为水陆画的一种,水陆法会浮雕壁画并非专门针对仪式而作,而是作为水陆殿的常规配置纳入寺院整体布局,代表了超度者和被超度者的在场与现身。因其场面宏大、人物众多,可以起到收慑人心、渲染宣传的效果。现存水陆壁画主要分布在河北和山西两地,其中保存较好,研究价值较高的有:山西稷山青龙寺元代水陆壁画浮雕、河北石家庄毗卢寺明代水陆浮雕壁画、山西繁峙公主寺明代水陆壁画、河北怀安昭化寺明代水陆浮雕壁画等。

水陆画和水陆法会浮雕壁画的发展是佛教艺术不断中国化、世俗化的过程,正是入乡随俗的演变,水陆画在中国逐渐具有了强大的生命力,成为具有官方主导、全民参与的艺术形式。从这种意义上说,水陆画和水陆法会浮雕壁画不再只是佛教一种普通超度亡灵的仪式表演,而是具有了更深刻的政治意涵、更广泛的全民参与、更具功利色彩的信仰寄托、更普泛的心理慰藉。

- 我的微信

- 这是我的微信扫一扫

-

- 我的微信公众号

- 我的微信公众号扫一扫

-