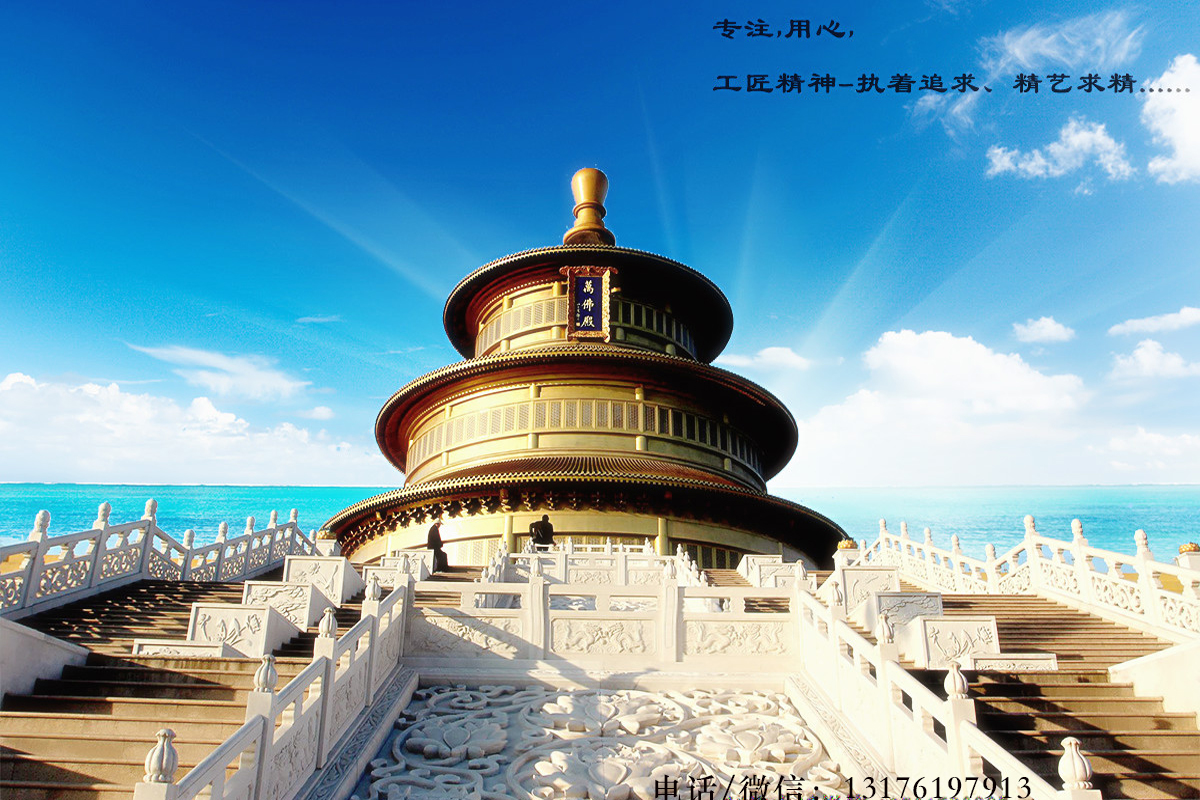

传统石栏杆在桥梁建筑上的应用形式丰富多样,视觉效果被世人盛赞,匠作技艺高超精湛,石栏杆是传统石作元素主要的集中部位之一。为了防火与安全,古代人民将古建筑桥栏杆设计成石栏杆,高度都在1.2米以上,比如北京金水桥的汉白玉栏杆高度就在1.5米,使建筑形成空间来维护行人的安全。传统石护栏的应用,主要体现在古建筑大殿石栏杆和桥梁式护栏装饰上。金水桥栏杆线条的使用形式在较大程度上影响着栏杆的表达样式,线条的运用方法呈现出几何变化、韵律交替、疏密有致等特点;栏杆装饰图案的表现手法则呈现出将自然界中的花果鱼禽、日月祥云抽象概括为精美的有机组合图案的特点,另外,按雕刻技法不同可分为简易线雕栏杆和双面浮栏杆两种形式。

轻轻倚在汉白玉栏杆上,一阵阵清风吹过,直入心扉,脚下,这土地不知曾禁锢了多少红颜女子的青春,令多少泪珠湿了青衫,润了栏杆!不知曾伫立过多少英雄豪杰,回首往事,如过眼烟云,将栏杆便置身于宏大历史和雄伟气势中,总是令人感叹。人不过是沧海一粟,也可以和石栏杆一样默默无闻,干净的屹立在桥头上,经过岁月的侵蚀,更显得沧桑,这是几声鸟鸣,使我们从遐想回归现实。身边的的汉白玉栏杆依然军阵严整,默默地守护在这里。

金水桥栏杆简介;明太祖朱元璋择凤阳建中都,因凤阳乃“龙兴之地”,中都“席凤凰山以为殿势,如凤凰斯飞鸣而朝阳”。境内山川丘陵居多,皇城北靠凤凰山万岁山,东为日精峰,西为月华峰,城内水源稀缺,金水河之源为万岁山麓积蓄的雨水。金水河自皇城西北隅入城,沿西墙自西华门折向东,经武英门、奉天门南、文华门,从宫城东南隅汇入护城河,另有支流环绕文华殿、后宫区域。为积蓄水流,明初护城河主要开东西南三面,北面仅为沟渠,东南护城河支流沿午门南侧穿中轴线向西,另有支流从护城河东南隅流向皇城之外。

金水河流经之处,宫城内外建桥梁数座。在中轴线上,午门北侧 31m 为内金水桥,午门南侧引宫城护城河水经端门北约 60m 处,其上建外金水桥。都城南面三门以南各有桥一座,其中洪武门外凤阳桥和内外金水桥形成中都序列上之三桥。《明中都遗址考察报告》另记,外金水河出皇城南墙南行,穿云济街处也为外金水桥,与西皇城根南云济街西段“李大桥”

相对。此两座桥汉白玉栏杆位于皇城外东西向云济街上,两端连接钟鼓楼和凤阳府,位置上应是中都皇城外金水河上重要桥梁,但与御道序列中的金水桥不宜混谈。

明中都轴线上外金水桥汉白玉栏杆的位置和南京明故宫外金水桥位置有别,考证宫殿建筑序列中金水桥的出现及其演变情况,将在后文明故宫金水桥一节中说明。

明中都内金水桥原有汉白玉石桥栏杆五座,其中三桥正对午门三门券,另两座正对午门左右掖门,遗址已被扒拆。中间三桥南北长 17m,东西宽 23m,桥基底部有密集木桩,桥身为城砖和石券混砌,运用了40万块城砖砌筑。石券依靠两端榫卯搭接。外金水桥和凤阳桥未见记载。

这时候汉白玉栏杆可以分为简易样式和浮雕样式两种类型,其中窗户部分在形式、材质、色彩三个基准上进行整理分类。从中可以看出,石栏杆浮雕样式有圆形、扇形、长方形等几种,其中,以长方形浮雕形式居多,汉白玉护栏的浮雕图片样式变化十分丰富;雕花元素的题材丰富多样,可分为植物类、鱼禽类、图文类、器物类等4个大类,如双龙、双凤、梅花、菊花、祥云、山石等,这些汉白玉护栏、花岗岩栏杆寓意吉祥如意、功成名就、祈福达愿、求财纳寿等;也有很多青石栏杆,材质大多为颇具盛名的嘉祥青石,还有河南青、江西青、红麻石等,色彩有白色、红色、浅灰色、深灰色,与桥面栏杆黑、白、灰的建筑主体色彩基调相融合。

小结:无论是青石栏杆、拱桥栏杆、汉白玉栏杆等在整座桥上所起的作用从最初的单纯安全方面的功能考虑到目前更重视其美学效果经历了漫长的变化过程。纵观这一变化过程可以看出,桥上设置栏杆的根本目的并没有改变:保障行人、行车安全。

栏杆的美学处理是为了使人们的心理产生一种非常安定、闲适和轻松的感觉,其最终效果是进一步强调了栏杆的安全性。安全和美观这两方面的最终目的是一致的。

作者:欧阳广彬

敬业的牌坊牌楼雕刻厂家,我们专注、用心制作,追求极致........

版权属于: (http://www.shidiao136.com/shilangan/)(12301688.com)版权所有。

转载时必须以链接形式注明本文来自:http://www.shidiao136.com/shilangan/archives/3274

- 我的微信

- 这是我的微信扫一扫

-

- 我的微信公众号

- 我的微信公众号扫一扫

-