燕东园,这个名字对许多人而言,不过是一个地理上的名称。然而,对于那些与之有着深厚联系的人来说,它却是一段深深刻在心中的记忆。这里,历史与文化的交汇,孕育了无数值得探寻的故事,承载了太多值得铭记的过往。

燕东园的历史变迁

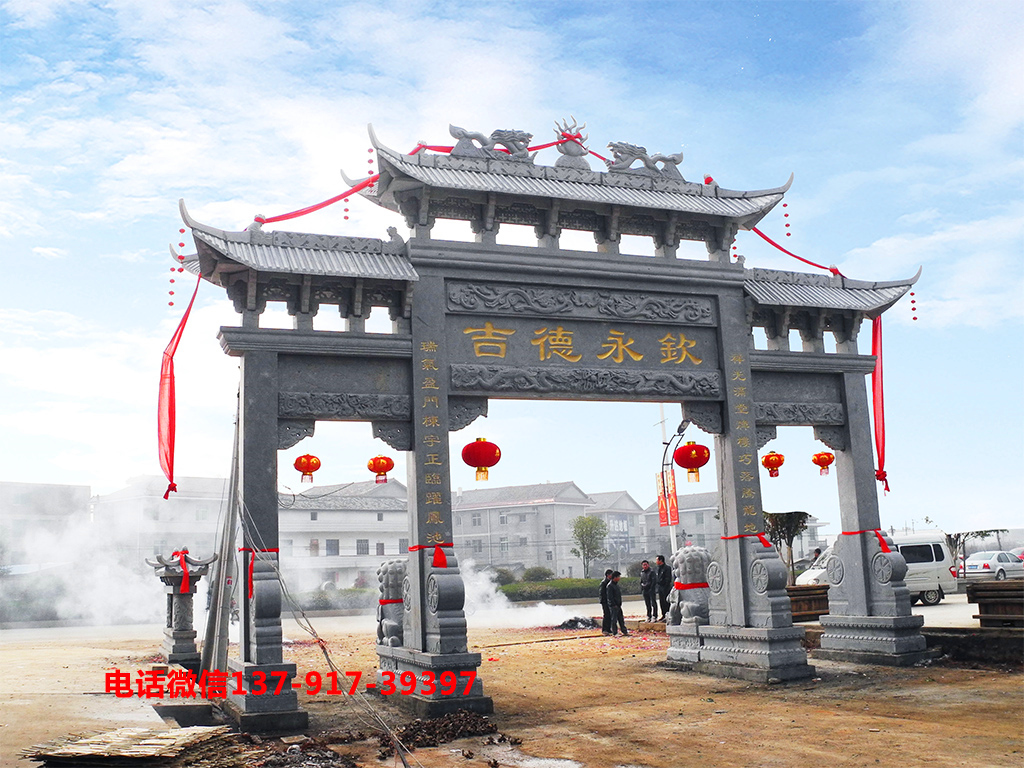

燕东园始建于1926年。这个地方,在清朝乾隆年间,曾是太监们的营房,他们在此安度晚年,长眠于此。后来,这里变成了燕京大学和北京大学诸多知名学者、教授的居住地。它目睹了无数学术生涯的起起伏伏,也见证了燕京大学到北京大学的演变过程。岁月更迭石大门多少钱,燕东园的功能不断变迁,但其历史内涵却愈发丰富。燕东园宛如一部厚重的史册,静静等待着人们翻开。它的变化不仅映射着自身的发展,也在一定程度上展现了时代的变迁。

燕东园的位置颇为特别,位于北京大学东侧门外。此地地势平缓宗祠石大门祠堂门楼,因此得名“东大地”。这个名称似乎还承载着生机与希望的寓意。

司徒雷登的影响

司徒雷登对燕东园的贡献颇为显著。他营造了一片宁静的学术天地。在司徒雷登的不懈努力中,燕东园逐渐积聚了深厚的人文氛围。这种氛围非一日之功,而是在长时间的熏陶中逐渐凝聚而成。学者们在此得以安心治学,思想在此交汇与碰撞。燕东园的学者们得以专心致志于研究,无需忧虑外界干扰。燕东园因此成为学术的净土,司徒雷登的影响至今犹存,成为燕东园历史文化价值中不可分割的一部分。

学者的书房

燕东园中学者的书房非常独特。这些书房不仅是求知者的理想之地,更是少年们心中的向往。徐泓教授回忆起在冯家书房的经历,那里丰富的书籍和藏品,让他立刻感受到了知识的魅力。这些书房宛如知识的宝库,汇聚了学者们的智慧和心血。它们构成了燕东园文化的重要一环,在这里,诞生了无数伟大的思想,进行了无数深入的学术探讨。这些静谧的房间,见证了无数学者追求知识的道路。

居民才情风采

燕东园的居民各有各的才华。金先生在蛐蛐爱好者中尤为出色。乔迁新居时,他院子里摆满了蛐蛐盆,这显现出他对蛐蛐的深厚情感。这并非寻常的爱好石雕牌坊,而是对生活细节的极致追求。居民们过着自己丰富多彩的生活,从所爱的事物中找寻快乐,展现出各自独特的人文魅力。他们把情感与热爱融入日常,共同塑造了燕东园独有的文化风景。

徐泓教授著书

徐泓教授的著作《韩家往事》详细讲述了韩家的百年变迁。书中特别提到了燕东园四十号院的别致花卉——紫玉般的花朵,宛如玉簪,每年夏日绽放,成为居民们共同的美好回忆。徐泓教授在撰写此书时极为严谨,她在完成《燕东园左邻右舍》一书时,对周全进行了采访,以22栋小楼和192个家庭为研究对象,并在每章节附上了211位人物简介。她坚守记者的职业操守,保护了“燕二代”的记忆。她的作品不仅是对历史的忠实记录,更是对燕东园文化以及居民情感的深刻挖掘和珍视。

燕东园的生活与回忆

燕东园里,回忆如暖阳般温暖。记得徐泓教授母亲离世后,家中发生的那件大事。花开时节,父亲在花畦前为孙子辈取名,那场景历历在目。还有徐泓教授在聚会时,站在楼梯上回忆往昔的瞬间。丁石孙也怀念在这里居住时客厅聚会的热闹,大家品尝美食后的欢声笑语。这些回忆里,生活与友谊的珍贵被深深珍视。每一座建筑、每一块石板、每一朵花都讲述着往昔的故事。燕东园里的人们,珍惜这些回忆,也期待着未来。你们是否也有这样一处充满回忆和文化的地方,令你难以忘怀?欢迎分享你的感受村门牌坊,也请大家点赞和转发这篇文章。

您可以选择一种方式赞助本站

赏