摘要:河南省高台地更坡1号晋墓前室映照的仿木结构建筑是土木混合结构、立式框架建筑之一。 它是目前已知最早的结构清晰的中国唐代建筑纵梁。 构架形象对研究河东地区唐代墓葬和东晋南北朝建筑史具有重要价值。

2007年8月至11月,青海省文物考古研究所等单位在云南省高台区罗城东北乡河东村岭坡上清理挖掘出多处被盗窑址。 [1] 其中,一号墓的墓葬造型较为特殊。 与往年在河东地区看到的东晋十六国古墓不同。 实践提供线索。

一

窑址群位于高台县罗城乡河东村西北部的戈壁台地。 本次共清理5座被盗古墓,编号分别为M1~M4、M6。 公布的“简报”披露了M1和M2、M6的相关材料。 M1位于整个发掘区的中间,与墓室成71°角。 古墓为长坡双室土窟墓,由面封土、墓道、照壁、墓门、回廊、前室、后室、耳室等组成(图1)。

图1 M1[2]的平面图和剖面图

陵墓被盗,随葬器具严重动摇。 现存棺材2具,散落不见,仅存2具人骨。 墓内随葬品因被盗,损毁严重,摆放位置被扰乱。 仅存器物主要有瓷器、金器、青铜器、铁器、木器、漆器等。 瓷器数量不多,主要有陶碗2件、陶炉1件、陶纺车1件。 瓷器虽多,但破旧严重,主要有铜耳杯、铜泡、铜铺头、铜柿蒂、青铜器预制件等。 有很多木制器物,主要是木俑和木马。 M1时代,《简报》主要根据古墓的形制判断应为晋墓。 [3]

二

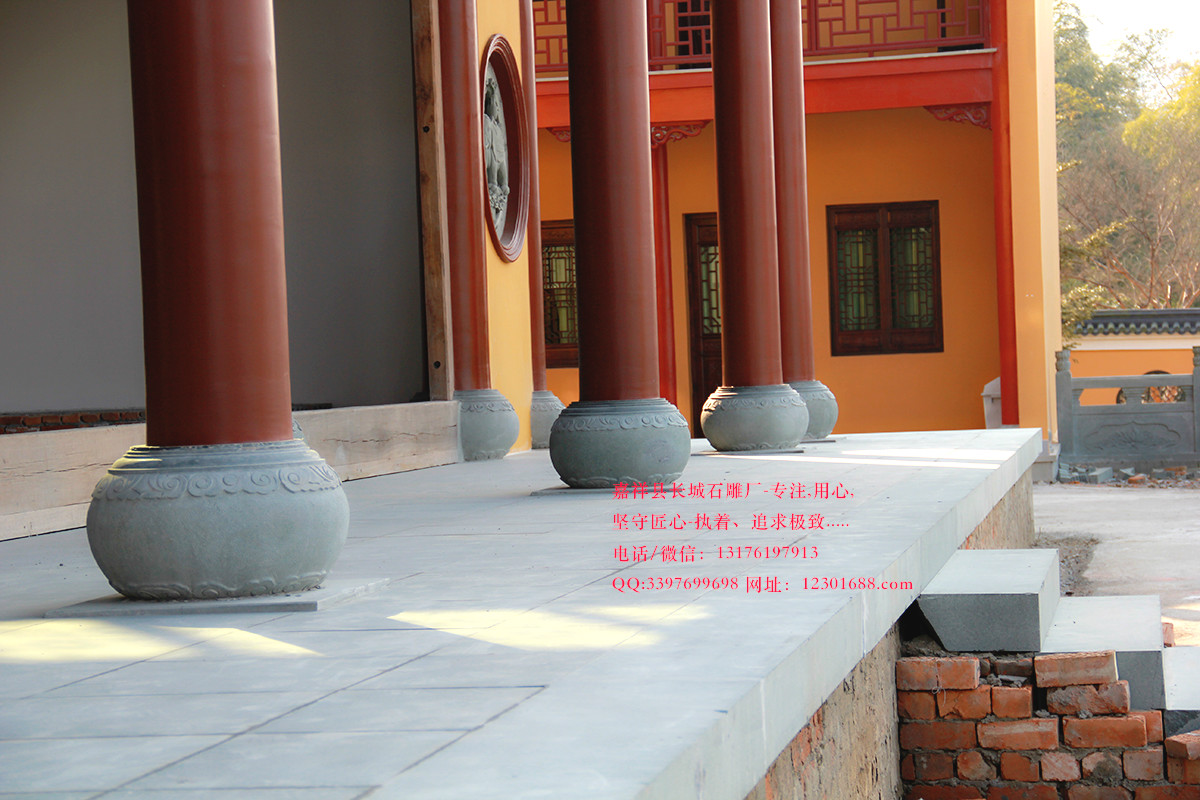

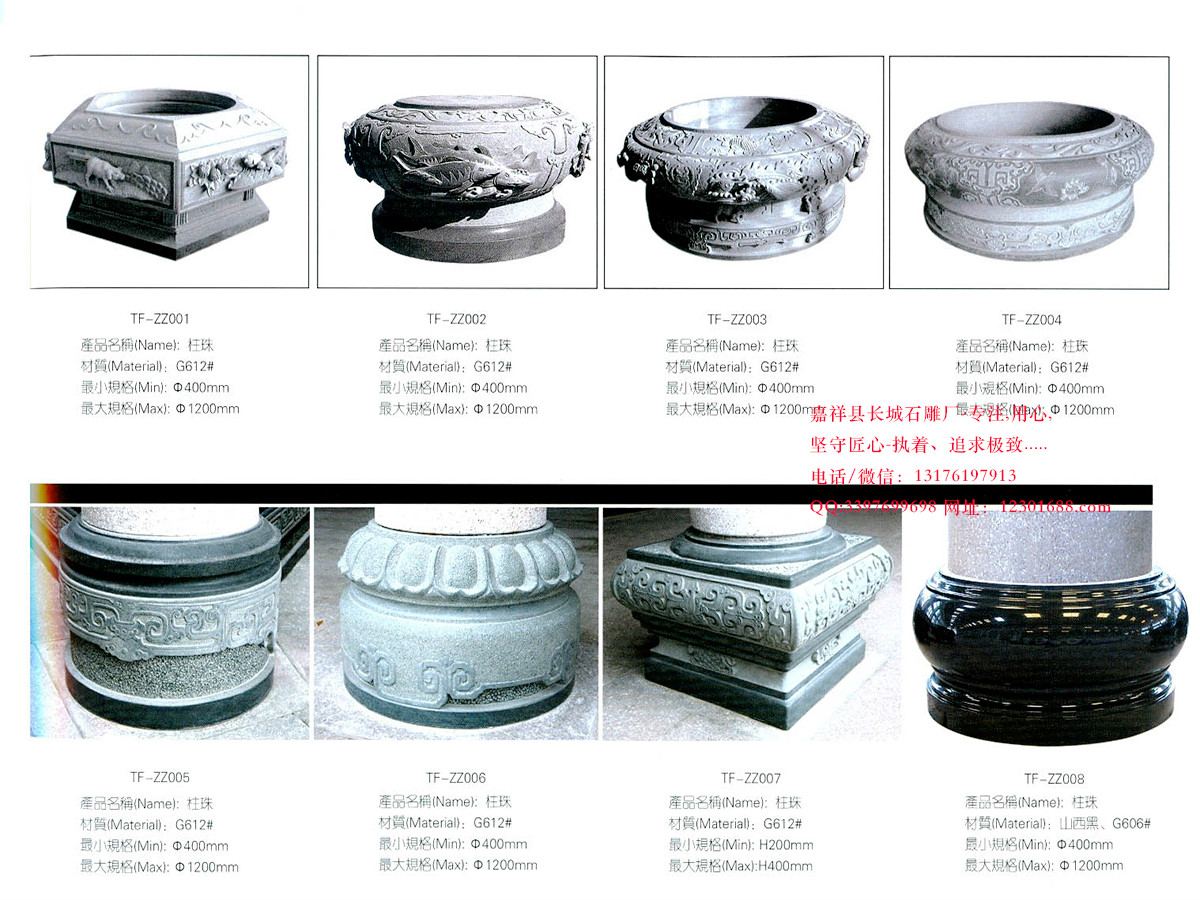

M1中仿地面建筑的做法主要集中在古墓前室。 前室平面长方形,长4.21米,宽3.81米。 南北墙和底在原黄土上雕仿木结构梁和屋盖结构,残高3.72米。 南北两条缝基本一致,并以《简报》刊登线路图的北墙基本情况为例覆盆式柱顶石,介绍其基本情况。 梁架主体支撑纵梁,前后两立柱。 前柱下置素面方座,置盆。 开槽方向一致,用石提木支撑梁后端,梁头直出斗口。 后柱位于前室东南角。 方柱雕刻在陵墓的墙壁上。 上部略有破损,但仍可见原无廊柱; 柱体尺寸明显小于前柱。 梁拱上方,梁拱上端用来承载灵公。 灵宫只描绘了陵墓的一半。 [4] 巨大的叉手置于梁的中部,叉手上方的两侧类似于梁后端的做法。 斗城岭是用来支撑灵宫的覆盆式柱顶石,斗城是用来代替灵宫上的木撑的。 梁后,前室东南角贴雕花豆子蜀柱,以托斗拱。 这样,单缝梁架的主要方法就形成了。 整体梁架下部后端在陵墓东墙与叉首北侧大树之间铺椽,前端在汉墓西墙与大树之间铺设在岔手西侧。 叉手下部墓底,两柏之间,似平顶,无椽。 一般来说,以岔手为中心的墓葬为代表的仿木结构,分为前、后两坡,略有弧度,前坡较长(图1-3)。

图2 M1前室壁部分梁架结构(前室西北角)[5]

《简报》认为,仿木结构呈现的是“面阔一房,面阔三椽,类似卷棚顶的结构”,这很可能只是基于仿木结构现状的一种描述在前面的房间里。 . 在分析前房仿木结构的特点之前,有必要对其在此基础上所描述的地面建筑的原始结构做一个初步的推断。 有两点值得注意。

图3 M1前室北墙部分梁架结构(前室东北角)[6]

二是前室仿木结构屋顶的细部,后坡一椽的西端搁在前室西墙上画的松鼠上(图3)。 由此可见,除了前室南北墙上刻有的纵梁外,前室西墙也应该是仿木结构仿制的对象。 同样,前坡最北侧一根椽子的东端也支撑在前房东墙上(图2),但与前房西墙不同的是,前房上没有明显的支撑。前室东墙椽预制构件。 有两种可能性。 一是前房东墙也是仿木结构的对象,仿木结构中省去了椽子的预制构件; 二是前室东墙并非仿木结构。 结构描述的对象仅是仿木结构前坡的椽子,挑出后与前房东墙相交。

据悉,前室东南角和西南角在纵梁架下。 支撑横梁的后柱不同于后端穿梭柱,做成方柱式,无石块,比前柱小。 这提醒我们,后立柱在结构功能上应不同于前立柱,而不是主要承重预制构件。 梁的前端还有撑梁的豆子树柱样式,也是较小的方柱。 结合东汉至北朝流行于南方地区的夯墙承重结构体系,[7]有理由推断,前室西墙应代表建筑的后檐墙, 支撑纵梁框架前端的载荷。 这种诱导使得梁下的后柱更加细长,并没有使用石头。 前室西墙横梁上下绘制的方柱,也应是这一时期壁柱的流行样式。 [8]

首先,从前房仿木结构所体现的室外梁架结构的实际情况来看,与普通地面建筑略有不同。 这主要表现在跨过梁架下部的做法上。 汉代至西晋、北朝时期所见的仿木石室或画像石,以及往年所见石室上的建筑图像,均见有类似三角梁结构上承脊的做法。一岔手,如山东省丰县。 郑州出土的竹屯石室(图4)[9]和宁乡石室(图5)[10]等。M1前室底部未做类似结构。 笔者认为,仿木结构可能受限于陵墓规模和黄土上精细的雕刻,难以如实复制地面建筑结构。 [11]

图4 湖南省内黄县竹团地宫[12]

图5 徐州出土的宁乡石室[13]

若假定叉下部仍由山脊支撑,山脊与右侧之间仍有椽木,则陵墓原始建筑形象因反映在山脊上的信息存在不确定性。前室东壁。 有两种可能性。 如果前房东墙也是仿木结构的对象,地面建筑应该是前坡三椽,后坡两椽的建筑形象,前后檐承重通过夯墙。 如果前室东墙不是仿木结构所描述的对象,那么该建筑应该是前后两根椽子,后檐为夯墙的建筑形象。 另外,根据前室南北墙上的灵宫画有两个小斗的情况,说明前室的仿木结构整体上应该是一间房(或明房)。地面建筑。 以此为基础,我们可以大致绘制出M1前室所描绘的地面建筑形象的两种局部推演方案图(图6、图7)。

图6 M1前室仿木结构为地面建筑结构推理方案1示意图。

1. 剖面示意图 2. 长城结构图(注:小木工、装饰品等未画)

图7 M1前室仿木结构仿地面建筑结构推理方案二示意图。

1. 剖面示意图 2. 长城结构图(注:小木工、装饰品等未画)

对比两幅地面建筑图的局部结构修复方案,相对而言,该建筑纵向木结构基本可以完成屋顶下部的荷载支撑。 车顶的荷载通过货叉和横梁传递到前穿梭立柱和后夯墙。 建筑结构已基本建立,前部荷载无需前檐夯墙支撑。 如果从这个角度分析,二次推理方案成立的可能性比较大。

这里需要补充的是,因为M1在黄土上雕刻了仿木结构,虽然M1的仿木结构已经相当“忠实”,但是由于黄土精雕的限制,它的仿木结构还是有一定的局限性. 首先,在M1所示的两根纵梁之间,除了桁架的水平预制构件外,没有其他水平受拉预制构件。 虽然这一时期地面建筑的结构完整性并不完美,但至少在屋檐下除了使用了一些水平张拉的预制构件(甚至整体结构仍然是竖向框架体系)之外。 M1仿木结构没有水平张拉预制构件,应该是土雕的局限。 靠近墓底的柏树式预制构件比较容易描写,但如要如实描写前柱、式样等水平张拉预制构件,则必须悬挂在陵墓内,黄土精雕未必。

其次,由于陵墓出土黄土,仿木结构经过精心雕琢,仿木结构的预制构件尺寸可能会适度缩小或修改,比例和尺度也难以与陵墓相匹配。地面建筑的例子。 这是需要注意的。 例如,根据《简报》公布的M1型材,纵梁的高跨比(从前立柱中部跨到西墙,高度不包括梁下的替换木)为大约 1/7.6。 在这种情况下,这样的安全储备似乎太大了。 南北朝时期,地面上没有木结构建筑,也很少有接近建筑实际规模的大型仿木结构的例子可供分析。 预制梁与上支撑叉横梁的高跨比约为1/12,比较接近合理范围。 [14][14]M1纵梁与横梁的高跨比不应反映地面建筑物的实际情况。 同理,纵梁后端使用的穿梭立柱,其净宽(以立柱高度测量,即立柱高度,即立柱底面距立柱的直径)斗下皮与柱上皮的比值)约为3.5,远大于实际木结构中常用柱的挠度。 价值。

三

在中国唐代建筑的发展过程中,汉唐是两个发展的高峰。 唐代和汉唐之间的南北朝时期是汉唐过渡的重要时期,也是中国唐代木结构建筑技术发展的重要阶段。 根据前几年的学术研究,在这个过渡阶段,木结构建筑逐步完成了从土木混合结构到全木结构的转变,从纵向框架结构到横向均逐步定型。框架结构以水平框架结构为主体结构。 系统。 [15] 关于这一发展演变过程,傅西年的研究是最全面的总结。 他将这一时期木构架建筑的建筑方法概括为五种类型,反映了上述结构技术改造的演变过程(图8)。

图8 北朝建筑的五种建筑风格[16]

高台地一号墓前室仿木结构所体现的建筑意象正处于这一过渡阶段。 根据上述建筑形象推导,该建筑应为土木混合结构,后檐墙承受部分纵梁荷载。 更特别的是,这座建筑所体现的结构框架,与傅西年总结的五种结构框架不同。 它将竖向框架纳入夯墙的承重结构中。 这使得屋顶荷载部分由后檐夯墙支撑,部分由室外纵梁框架支撑。 由此看来,过渡时期M1前室的仿木结构,既具有明清以来土木混合结构相对原始的特点,又采用了19世纪以来较为流行的纵向结构。北朝。 但同时,由于木结构技术发展不成熟,纵向结构的稳定性还存在一些缺陷。 通过与后檐墙和壁柱的连接,难以保持纵梁框架的稳定性和结构的完整性。 到全木框架的技术水平。

四

青海高台地更坡1号晋墓前厅的仿木结构,描绘了一座木木混合结构与纵向结构相结合的建筑的一部分。 也是中国已知最早的结构清晰的唐代建筑立梁架。 . 对研究中国唐代木结构技术从汉至唐的发展变化具有重要价值。

据悉,根据《简报》披露的资料,M1所在墓葬中的多处窑址均采用仿木结构,这与往年河东地区所见的唐代陵墓不同。 结合这一时期河东地区多处唐代墓地为家族墓地,M1墓地发现的陵墓可能属于同一家族,故均采用与其他墓葬不同的仿木结构。 期待山东高台地耿坡墓地考古报告的发表,让我们了解更多其详细信息,进而说明该墓地窑址采用仿木结构是否与家族自身的文化,加深对河东的了解。 区域内唐代墓葬及其对历史走向的认识; 另一方面,他们也越来越充分地了解那些仿木结构的具体情况,这反过来又促进了对东晋南北朝建筑史的研究。

注:2008年3月,应湖南省文物考古研究所吴宏老师邀请,上海大学考古文博学院文物建筑专业学生徐义涛带领同事对地更坡一号墓进行测绘。 笔者有幸参与并感谢许一涛老师对本次调研所获得的信息的审阅和调查,在此表示感谢!

您可以选择一种方式赞助本站

赏